|

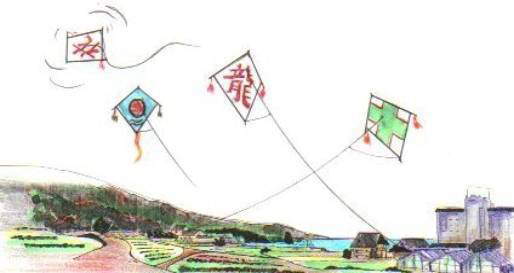

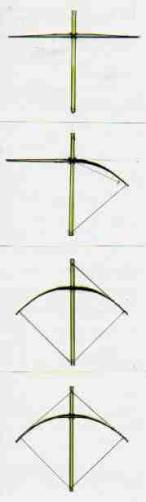

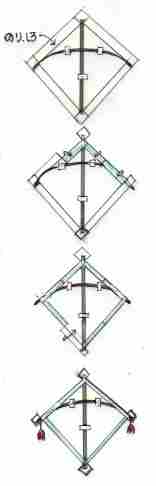

喧 嘩 凧 これから紹介する凧は、喧嘩凧といいます。私の郷里の長崎では、すべてこの凧です。 なぜ、喧嘩凧と言われるのか…….ただ天高くあがればいいと言うものではありません あちこちで、上がっている凧と喧嘩をさせるのです。 上がっている凧ならどれでもいいんです。喧嘩をさせ、相手の凧糸を切って飛ばせば勝ちです。 自分の凧糸と、相手の凧糸を交差させて引いたり伸ばしたりして、その摩擦によって糸を切るのです。 自分の糸が切れるかも分かり ません、そこには色々と特別な技術があるのです。(それについては今回は触れません)喧嘩凧 の意味を分かってください。 そのように喧嘩をさせるためには、凧を自由に操る必要があります。これが最も肝心なところです。 その為に、この凧は、形がシンプルなひし形になっています。凧と糸の繋ぎは、真中〔縦の骨〕の上と下の二本の糸だけです。その為に安定性が無く、又よく動くのです。……私達は、これを利用して高く上がっている凧でも自由に、右へ、左へ、上に下にと、自由に走らせて、相手(ターゲット)に接近させ、そして自分有利な態勢を作るのです。 誰もが見ているところで、正々堂々と、自分の持てるテクニックの限りを尽くして戦うのです。糸の切れた凧は、風に乗って遥かかなたへと飛んで行ってしまうのです。 その時、観衆は、誰とも無く….と〜んだ〜! .飛〜んだ!!…..と叫んで勝者を称えるのです。…… これが喧嘩凧なのです。

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||